作者・作品紹介

イワン・セルゲーエヴィチ・ツルゲーネフ

Ивáн Сергéевич Тургéнев

「ロシアの文豪」と聞いて多くの方がイメージされるのは、やはりドストエフスキーやトルストイでしょうか。ツルゲーネフは1818年生まれ、ドストエフスキーが1821年、トルストイが1828年ですから、彼らはほとんど同年代の作家たちです。 その他にもプーシキンやゴーゴリなど多くの天才たちを輩出し「ロシア文学の黄金時代」とも謳われた19世紀は、ロシアの農民にとっては苦難の世紀でもありました。

当時のロシアには未だに、強力な皇帝専制(ツァーリズム)のもとに農奴制が残っていました。当時の農奴の状況は凄惨を極め、その実情はほとんど奴隷に等しかったといわれています。彼らは移動の自由と職業選択の自由を剥奪され、人身売買の対象とされました。主人は使い物にならなくなった農奴を「シベリア送り」にする権利をも認められていたといいます。 そうした悲惨な社会状況に対して、1825年に貴族の青年将校らが改革を求めて起こした「デカブリストの乱」をはじめ、数多くの農民反乱がロシア各地に巻き起こったのが、まさしく19世紀という時代でありました。

こうした時代に声を上げたのは農民だけではありませんでした。プーシキンやゴーゴリ、そしてツルゲーネフも作品を通じて体制を批判しました。ツルゲーネフは1847-51年に雑誌に連載した短編小説集『猟人日記』において、農奴たちの悲惨な生活を写実的に描写し、官憲の怒りに触れたことで投獄されてしまいます。 やがて1861年に時の皇帝アレクサンドル2世によって「農奴解放令」が発布され、ロシアは近代化への道を歩み始めることになるのですが、なんと、この皇帝が皇太子時代に「猟人日記」を読んで受けた衝撃が、農奴制廃止を決断する大きなきっかけのひとつになったといいます。文学の力というのは量り知れません。

さて、そのような激動の時代に生きたツルゲーネフは、ほかにも様々な名作を生み出しています。『余計者の日記』(1850年)、『ルージン』(1856年)、『貴族の巣』(1859年)、『その前夜』(1860年)、『処女地』(1877年)など、政治的・社会的なテーマを前面に押し出した作品を数多く発表し、当時のロシア社会に大きな反響を呼びました。特に、理想主義的な「父」と唯物論的な「子」を対照的に描いた『父と子』(1862年)は、19世紀のロシア文学の最高傑作との呼び声も高い名作です。

『はつ恋』

Первая Любовь

16歳の少年ヴラジーミルは、隣に引っ越してきた家族の21歳の娘ジナイーダに一目ぼれしてしまいます。しかしそんな美しい彼女は、彼女に夢中になった数々の男たちを毎日自室に呼んでは、彼らを軽くあしらい弄ぶことを生きがいとするような生活を送っていました。彼らに仲間入りしたヴラジーミルは、初めて体験する頽廃的な世界に困惑しながらも、すぐにその密室の高揚した空気に惑溺していきます。しかしそんなある日、突如ジナイーダの様子に変化が現れます。ヴラジーミルは直感しました。「さあ大変だ!彼女は恋をしている!」―――――

『はつ恋』は1860年に雑誌『読書文庫』に発表されたツルゲーネフ中期の小説です。この作品はツルゲーネフの半自伝的作品と評され、特に彼の家庭と作品内の主人公の家庭には多くの類似点があります。作品中に登場する主人公の父の言葉「女の愛を恐れよ。かの幸を、かの毒を恐れよ」はツルゲーネフの父の口癖であったといわれています。

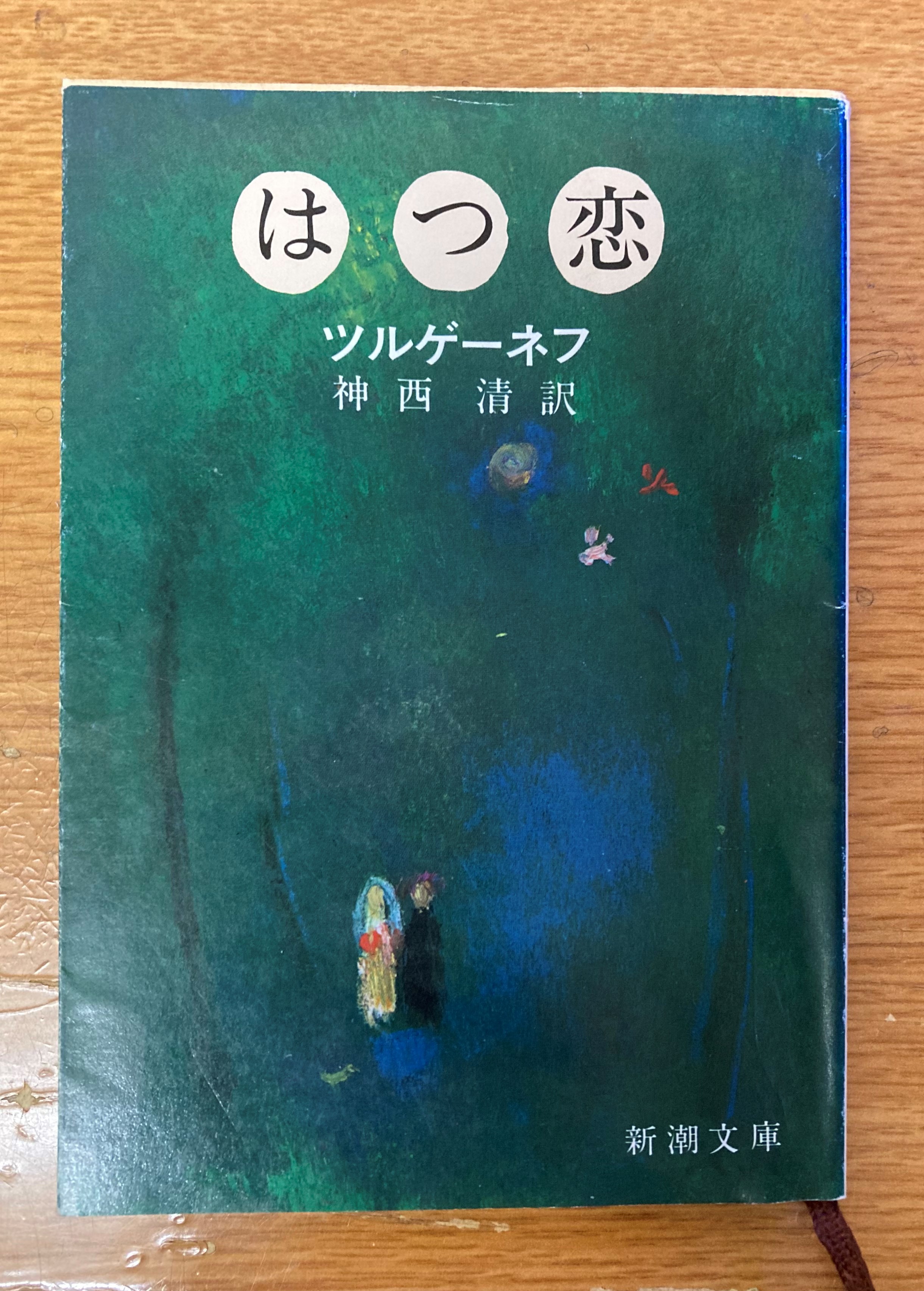

<書誌情報>

『はつ恋』

新潮文庫

作者: ツルゲーネフ

訳者: 神西清

昭和27年12月25日発行

昭和63年2月15日78刷

定価: 200円

読書ノート(以下、ネタバレを含みます)

なんか不潔だなあ

この小説は私が高校生のときに古本屋で見かけて買い(定価200円の本を100円で買いました)その日のうちに読み切ってしまいましたが、そのときの一番の読後の印象は「なんか不潔だなあ」というものでした。

ジナイーダの家庭は公爵家ではありましたがいわば零落した「貧乏貴族」でしたから、その家といっても

いかにも古びて手狭で、おまけに天井の低い家なので、いくらか小金を持った連中なら、とても住む気にはならない

ような代物です。その狭い一室に毎晩4,5人の男たちを集めて、ちっとも面白くなさそうな罰金ごっこ

やら縄まわし

やらをして、ジナイーダが遊びに飽きると男を一人ずつ指名して詩を発表させたり珍妙な命令をしたり云々...

私はそのどこか蠱惑的な雰囲気に魅かれる以上に、「なんか嫌だな」と率直に感じてしまったのを覚えています。

高校生といえば、それまで絶対的で抗えない存在であった父親にだんだんと身長が追いつき、追い越し、ああ親父も何てことない、一人の人間じゃないかと実感し始める時期です。 しかしそうはいっても、三十も年の離れた父親と一人の女性を取り合うなど、考えるだけで虫唾が走ります。「親父も男なんだから仕方あるまい」などと悠長に受け入れられるほどに成熟してなどいません。―――――初恋の女性はどうも誰かに恋をしているらしい!いったい誰だ、誰だ?あれ、親父は最近夜になると出かけるぞ。おいおい、あそこで親父と抱き合ってるのはあの娘じゃないか―――――自分の父に重ねて想像したら、ただ「不潔」の一言に尽きます。もう初恋だなんだの騒ぎではありません。

うーんやっぱりちょっと不潔かなあ

そんなこんなでよい印象を持つことのできないまま本棚に眠っていたこの本を再び読む気になったのは、大学生になって好きな女性に振られた翌日でした。心理的なショックが祟ったのか高熱が出て、大学の講義を休んでいる間、退屈しのぎにこの本を手に取りました。こんな辛い経験の後なら多少読み方も変わるのではないかという期待もありましたが、読後一番「うーんやっぱりちょっと不潔かなあ」

そうはいっても、やはり多少心のゆとりができたのか、当時の時代背景を読み込みながらある程度登場人物たちに感情移入することができました。 自分でも馬鹿らしくて転げまわりたくなるほど、四六時中その人のことしか考えられなくなるようなそんな初恋の記憶が私にも思い出されました。いやしかしこのヴラジーミルほどの激しさはとてもなかったはずで、こんな初恋を経験したかったような、いや御免被りたいような―――なんともいえずそわそわしてしまいます。

ツルゲーネフの円熟した筆致

失恋の経験は読み方にあまり影響を与えなかったようでしたが、少なくとも一度読んだことがあったおかげで、中期ツルゲーネフの円熟した軽妙な筆致を味わう余裕がありました。

やがてとうとう私は立ち上がって、爪先だちでベッドに歩み寄り、着替えもせずに、そっと頭を枕に乗せた。激しい動作によって、身うちに充ち満ちているものを驚かしはせぬかと、それが心配でならなかったように......

恋の熱に浮かされているときはもうそれだけで何故か幸福で、ベッドの中で妄想にふけってはそんな自分に嫌悪するけれども、同時に不憫で健気な自分が何だかいとおしくてたまりません。まさしく「恋に恋している」ようなそんな自分をしばらくそのまま保存しておきたくなるようなどうしようもない心情が、ここにこの上ない表現で描かれていると、立ち上がって手を叩きたくなるのは私だけでしょうか。

この物語のアクセントはいずこに?

様々な要素が絡み合うこの作品ですが、物語の「契機」は次のようにまとめられるのではないかと思います。

- ジナイーダへの目の回るほど強烈な恋慕

- ジナイーダと

信奉者

たちの頽廃的な遊び - 父への敬愛と、父の自分への無関心との間の葛藤

- ジナイーダと父の逢引き

- 父の死と遺言「女の愛を恐れよ」

- ジナイーダの死

- 貧しい老婆の死

作品内では、これらの契機のうち特別のどれかに重きを置いているような印象は受けません。読者がどの契機にアクセントを置いて物語を読み進めるかによって、作品の風味は大きく変わってくるのではないかと思います。

特に最後の3人の死は、ヴラジーミルの初恋の幕切れを飾る重要な契機ですが、私はここからあまり重要な内容を読み取ることができませんでした。物語は四十がらみの

ヴラジーミルが若かりし頃の初恋を語りだすところから始まるのですが、結局元の時代には帰ってくることなく、貧しい老婆の死の場面で作品は終わってしまいます。できれば年老いたヴラジーミルが初恋を振り返って何を思うのか聞きたかったところです。そこで終わらないでくれよー!

まだ若すぎるのかな?

まだまだこの作品のすべてを読み味わうには私は若すぎるのかもしれません。もう少し感受性のキャパシティを拡張して、嫌悪感をあまり覚えずにこの作品の世界観にどっぷり浸かることができるのは、さて何年先になることやら...